如果千里迢迢奔赴一个景区,映入眼帘的不是“我在XX很想你”,就是“想你的风还是吹到了XX”。此情此景,恐怕会让不少游客瞬间“下头”。

近年来,“我在XX很想你”“想你的风还是吹到了XX”等标语,一度成为各地景区跟风模仿的文创“爆款”,如今已泛滥到让公众由喜爱转为厌倦的程度,甚至衍生出“想你的风别吹了”等网络热梗。最近,半月谈记者与一些趁暑假带孩子出游的家长交流时发现,他们对此类旅游出行中的同质化问题吐槽颇多。

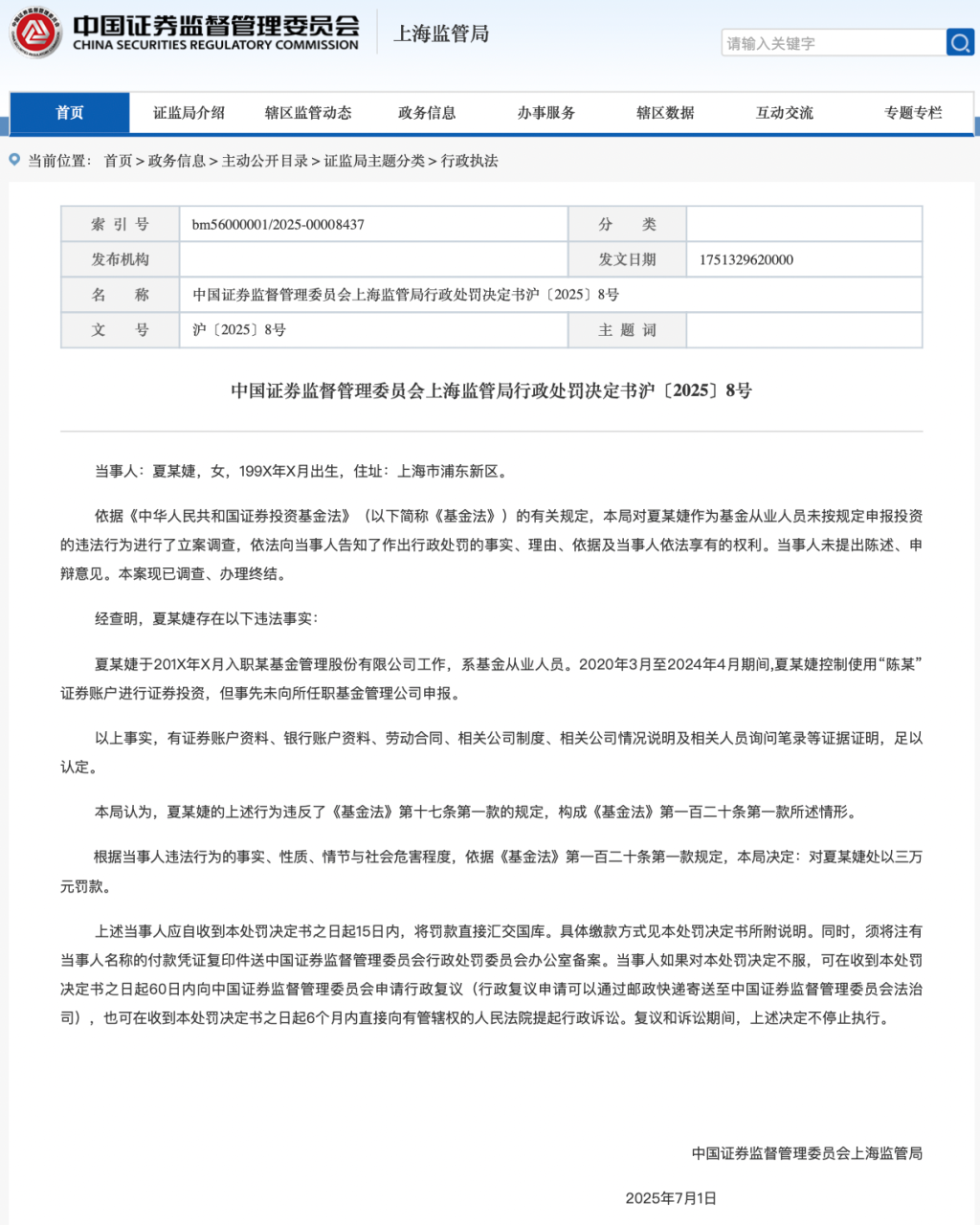

图片来源:视觉中国

说到这个话题,大家肯定会好奇:“想你的风”到底是从什么时候开始吹起的?这个问题,现在似乎已经很难再找到标准答案。《中国旅游报》此前的一篇报道中提到:2022年5月,有网友在社交平台发布笔记,分享自己拍摄到的“我在重庆很想你”路牌照片。同年6月,上海浦东新区也出现了类似路牌。随后,杭州、长沙、泉州、西安等城市纷纷“效仿”,“想你”路牌开始大范围走红。

实际上,“想你”路牌开始流行的时间可能更早。时至今日,无论是大城市还是小县城,从历史遗迹到自然风光,从江南古镇到西北边陲,几乎已经没有“想你的风”吹不到的角落。

回过头来仔细想想,“想你”路牌最初能够走红,的确有它的道理。对于不远万里赶到目的地的游客来说,站在这样的路牌前拍张照片、打个卡,清晰醒目的文字瞬间点明了所处的地方,颇有些“到此一游”的仪式感。尤其在其刚出现的时候,那份新鲜感格外强烈。当陌生的地方打出“想你”的告白,甚至还会让人产生一种“被狠狠宠爱”的惊喜感。再加上制作成本不高,对于景区的管理者而言,设置几个这样的路牌,基本就是“顺手的事”。如此两全其美的事情,何乐而不为呢?

然而,任何东西一旦泛滥,多少都会有些变味。就拿“想你”路牌来说,过去的新鲜和浪漫,如今早已沦为敷衍的套路,“想你”二字也早就失去了最初的温度。这导致现在已经很少会有游客再专门为此驻足拍照,甚至有人不屑于和这样的路牌合影。说得更严重些,部分游客还会将立着此类路牌的景区直接拉入“踩雷名单”,让人避之不及。

事实上,这股席卷全国各地景区的“想你的风”,更像是当下文旅产业同质化困局的一个缩影。放眼全国,类似“复制粘贴”“抄作业”的例子还有很多。这既包括吸引顾客手段的同质化,也包括景区设施、文创产品的同质化。有网友就曾犀利总结过,现在去不少景区,吹的都是“想你的风”,穿的都是古装汉服,逛的都是仿古街巷,吃的都是淀粉肠、烤面筋、臭豆腐……这番描述,乍一听有些戏谑,却道出了一个不可回避的现实:不少景区看似热热闹闹,实则“千景一面”。

景区同质化严重,究其根源,在于一些地方文旅行业的脑筋动得还不够、创新步伐迈得还不大。一个朴素的道理是:游客心甘情愿自掏腰包,长途奔波去到一个地方,寻找的一定是别处见不到的风景,希望领略的必然是此地特有的风情。循着这个核心诉求出发,各地文旅行业就应该多在打造自身特色上做文章。

回看这些年破圈的文旅案例,其实都在印证这个道理。比如,今年亚冬会期间,多款以竞赛项目、二十四节气、哈尔滨地标等为灵感的创意冰箱贴设计精巧,一度一“贴”难求;用小饼卷着吃的淄博烧烤,让普通的肉串有了不一样的滋味,当四面八方的游客围炉而坐时,更升腾起浓郁的烟火气;又如主打周末短途游的河北文旅宣传语,在一众对仗工整的“标准答案”里剑走偏锋,凭着一股鲜活劲儿脱颖而出,在口口相传中攒足了流量;还有带着浓郁地域文化印记的苏超联赛、村 BA篮球赛,让体育赛事成了撬动旅游的支点,体育场馆变身“5A级景区”……

这些成功实践启示我们:我国幅员辽阔,文化多彩,“三里不同俗,五里不同音”,“找不同”不是一件难事。关键在于,能否慧眼识珠,将那些独特的“文化碎片”发掘出来,精心打磨、做到极致。一旦形成独树一帜的“一招鲜”,想不吸引游客都难。

日常生活中,我们在欢迎久违的客人时常会笑着打趣:“什么风把您吹来了?” 如今,这句俗语倒像是给各地文旅行业出的一道考题。答案或许还得仔细琢磨,但有一点已经显而易见:“想你的风”,已经“吹”不动游客的心了。